24 enero 2020 –

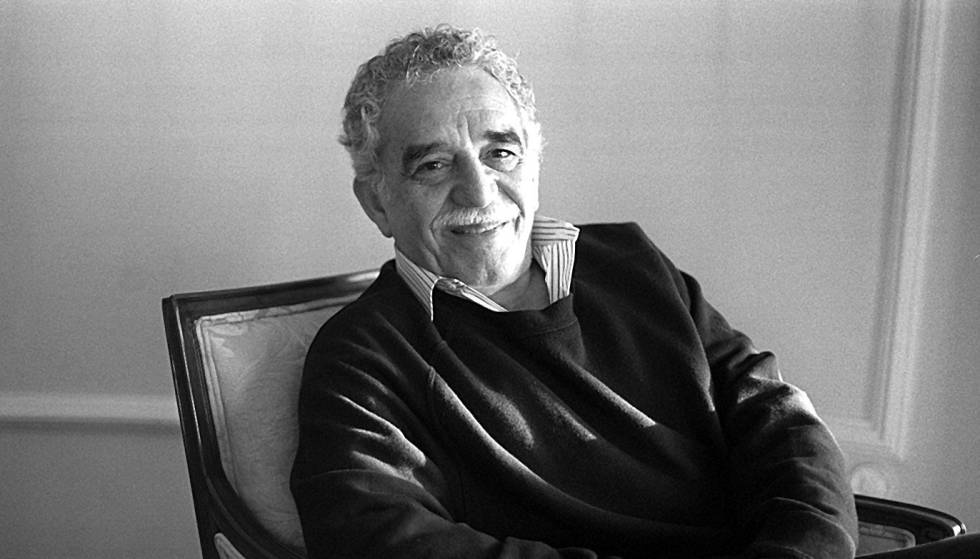

Foto: El País –

Entrevista a Gabriel García Márquez

Por Mateo Cardona Vallejo y Miguel Ángel Flórez Góngora*

Todos los cartageneros son amigos de García Márquez. Más que eso, son los celosos protectores de su tranquilidad. Y a veces, cuando aparecen esas molestas ladillas –los inevitables periodistas– a montarle asedio, no hay ninguno que no esté dispuesto a prestarle una ayuda desinteresada: así, si el reportero de turno se atiene a la información recibida de boca de alguno de ellos, bien puede terminar siguiendo la procesión de la Virgen de Chiquinquirá –de veraneo por el cerro de La Popa–, desayunando en La Boquilla o interrogando los dibujos del salitre en lo profundo de las mazmorras de la fortaleza de San Felipe, a kilómetros de distancia del escritor, a quien los cartageneros han dotado finalmente de los mágicos dones de la presencia ubicua y la invisibilidad.

Y es que para encontrar a García Márquez de nada sirven los recursos usuales de la paciencia y el sentido común. Hace falta, en cambio, retroceder al juego de escondidas de la infancia, y entregarse a él con el dulce abandono de sí que exige todo verdadero juego. Una vez depuesta toda esperanza, no es raro verlo aparecer de pronto, sonriente y vestido de blanco, como una especie de duende burlón, preguntando qué pasó con la entrevista. En una habitación del hotel que sirve de sede al Festival de Cine nos sentamos al cabo, resueltos a sacarle al mago sus secretos.

La huella de Nostradamus

En Cien años de soledad se alude reiteradamente al arte de la alquimia. ¿Cuál ha sido su relación con esta tradición?

La poesía es alquimia pura, de manera que mi relación con la alquimia viene desde mi interés por la poesía. En el caso de Cien años de soledad, me interesaba entrar a la novela con una ciencia, la Opera Magna, que trataba de encontrar la piedra filosofal, el medio para convertir en oro todos los metales, la literatura pura; pero ante todo lo que decían los alquimistas: que la finalidad última de la alquimia era la transformación de su propia alma. Entonces, de paso establecía de una vez el ambiente, todas las posibilidades y, sobre todo, la libertad con que el libro iba a ser hecho. Al principio pensé simplemente en la alquimia como una cita en la novela; luego me di cuenta que para hablar de ella tenía que ir estudiando, y me entusiasmó hasta el punto que me costó muchísimo trabajo salir de la etapa de Melquíades.

¿Su interés por la tradición hermética obedece a una vocación por lo oculto?

Lo único que le reprocho a la pregunta es la palabra «oculto», porque no veo eso como ciencias ocultas. Creo que todo eso es verdad, que todo es posible y que así debe ser; es el racionalismo el que ha acabado con todo. Esto lo he discutido mucho con los europeos, y les he dicho que su mundo es igual al nuestro, que allí suceden cosas tan maravillosas como acá, sólo que ellos pueden estarlas viendo y no las creen, porque les han enseñado qué se puede creer y qué no. Nosotros estamos abiertos a todo; para nosotros la realidad es todo. Voy a dar un ejemplo: estaba trabajando en un taller –yo hago talleres sobre cómo se cuenta un cuento, y la primera condición que pongo es «no tengan límite de ninguna clase, ni les dé pena; digan lo que se les ocurra; después veremos si lo criticamos o lo evaluamos, pero suéltense…»– y, casualmente, ese día llevamos unos tés con galletitas. Una galletita se me cayó de la boca, y me acorde que cuando yo estaba chiquito me decía mi mamá: «Mijo, cuando a ti se te caiga el pan de la boca, acuérdate que tu mamá tiene hambre». Sin saber que era me dio mucha risa y cogí inmediatamente el teléfono y llamé a Cartagena a contarle el cuento a mi mamá. Me contesto mi hermana Margarita y le pregunté si mi mamá estaba ahí. «–No está aquí, porque hoy es el día de su cumpleaños. Llegaron Jaime y Enrique de Santa Marta, y la comida se estaba demorando y ellos tenían mucha hambre. Y se la llevaron a un restaurante». Les conté esto a los muchachos del taller y creyeron que me lo había inventado.

¿Eso podría sugerir que en alguna de sus obras ha podido anticiparse a los hechos reales?

En mil novecientos sesenta y dos publiqué Los funerales de la Mamá Grande, cuento en el que el Papa venía a Colombia. Después, cuando Pablo VI vino a Colombia, dijeron que yo me había anticipado… Lo que pasa es que era perfectamente factible que el Papa viniera a Colombia, sólo que en esa época los Papas no viajaban, y parecía imposible que se metiera por los caños de La Mojana. Porque, además, en el momento en que a un escritor se le ocurre que el Papa puede venir, de ahí en adelante ya puede hacer lo que le dé la gana con el Papa. Entonces, así me han ido sucediendo muchas cosas. La más preocupante de todas para mí es que en Cien años de soledad yo digo que Álvaro Cepeda «compró un pasaje eterno en un tren que nunca acababa de viajar». Álvaro estaba en Nueva York cuando, en Barranquilla, nosotros empezábamos a escribir, y nos enviaba postales donde nos hablaba de «la hierba azul de Kentucky», y todas esas citas que yo hago en esa frase eran la pura realidad. Yo me di cuenta que Álvaro se iba a morir: el problema es que, si no se hubiera muerto, nadie lo habría pensado.

¿A qué peligros lo ha expuesto este tipo de sabiduría?

Todos los intérpretes de Nostradamus y de cuantos han hecho predicciones saben que toda profecía es cifrada, para que no se derrote a sí misma. No sé si es verdad o es mentira; yo escribo lo que creo, pero me da mucho miedo cuando estoy escribiendo y descubro una cosa que puede ser interpretada en determinado sentido en relación conmigo, con mi familia o con mis amigos, y la cambio.

¿Lo fantástico en su producción literaria es resultado del ejercicio total de la imaginación o de experiencias visionarias?

Yo creo que es un mayor cuidado en la observación de la realidad, una cosa puramente profesional. Dentro de mi vocación y aptitudes está la manía de la observación, de observar con más atención la realidad que lo circunda a uno, de modo que ve cosas que los otros no ven, pero que verían también si tuvieran el mismo interés, porque ellas están allí.

¿Dentro de su imaginación creadora, es más determinante la tradición hispano-católica o las formas sincréticas del misticismo caribe?

No hay duda que es caribe, Yo soy bastante espontáneo en ese aspecto, y no trato de intelectualizar en absoluto, sino que me dejo a ver dónde me llevan las corrientes culturales que me atraviesan. Estoy del todo convencido, inclusive por el análisis de mis propios libros, que la mayor formación mía es el sincretismo del Caribe.

A mí me ha sucedido una cosa muy curiosa. Uno habla mucho de lo blanco, de lo español y de lo indio, a pesar de que en el Caribe dejaron muy pocos indígenas. Yo viví esto muy de cerca, por la Guajira: la casa de Aracataca estaba llena de guajiros –de indios guajiros, no de habitantes del departamento de la Guajira–. Eran gente distinta, que aportaba un pensamiento y una cultura a esa casa, que era de españoles, y que los mayores no apreciaban ni creían. Pero yo vivía más a nivel de los indios, y ellos me contaban historias y me metían supersticiones, ideas que yo notaba que no tenía la abuela –porque ella tenía otras, pero eran completamente católicas, muy ligadas a ese culto católico de la muerte, porque es una religión que está hecha para no ser feliz sino en la muerte, y no hay que preocuparse de cuándo se arregla esto–.

A pesar de todo, nunca tomé en cuenta el elemento negro. Además, en el Magdalena se veía menos que aquí en Cartagena. Ya a principios del setenta fui a Angola, y descubrí que estaba en mi casa de Aracataca. La conmoción cultural que tuve fue primero muy fuerte, y enseguida me paró las orejas y todos los sentidos: allí estaba el pilón, la mano del pilón, las totumas, el ñame, la yuca, pero unas matas de yuca tan grandes –aquí las cortan cuando llegan a cierta altura, y yo no sabía que pudieran crecer tanto– que metían los tanques de guerra y los camiones a su sombra, y eso sí era para mí el colmo de la fantasía, no encontrarme con matas de yuca sino con árboles de yuca, y entonces me di cuenta hasta qué punto tenía yo un ingrediente negro en mi cultura, del cual no había sido consciente. Y además está la música: esas vainas que hay en Cartagena, donde siempre está sonando un tamborcito… Uno se despierta por la madrugada y le pregunta a alguien de dónde proviene el sonido, y si sabe te explica y, si no, sales, lo vas buscando, y resulta que unos se quedaron trasnochados en La Boquilla… Pero ese tamborcito está en todo el Caribe; lo he oído en la Martinica, en la Guadalupe, en las inglesas, en las francesas, en las holandesas, en las españolas, en todas las islas del Caribe tú despiertas y suena un tamborcito.

En términos místicos, ¿se considera a sí mismo un mago, un aprendiz de mago o un iniciado?

Soy un ser humano hecho y derecho, y es lo único que he querido ser en este mundo.

El poder de la poesía

El mito de Orfeo prescribe el descuartizamiento final del poeta. ¿Cómo cree usted que la sociedad occidental castiga hoy al artista?

No, yo creo que cuando menos ha sido castigado el artista en toda la historia de la humanidad es hoy. Antes tenían el terror de que cambiáramos la vida, la sociedad; ya no nos toman tan en serio…

¿Cree que la literatura puede ser más eficaz en la tarea de consolar a los hombres que la filosofía?

Creo que la literatura es el mejor instrumento, el ungüento mágico para hacer pasar todo. Cuando digo literatura pienso también en el cine y la televisión como una extensión creativa…

¿Qué es lo que sólo puede decirse a través de la literatura?

Más específicamente a través de la poesía… La poesía es un arte que informa, sobre todo. La fuerza de la poesía es su capacidad de comunicarlo todo. Como pertenezco a la comisión de Ciencia, Cultura y Educación, he tenido que investigar cómo se podría realizar la educación informal de las artes y las letras –porque evidentemente no es en los colegios, del modo en que se están enseñando la aritmética, la química, la física y las demás ciencias, como se lograría esto–, y en el camino de mi investigación he llegado a darme cuenta que en la formación artística la familia es lo determinante. Me encontré con una señora, que era como el caso extremo, que quería que su hija fuera pintora. Y ella estaba tan preocupada por esto que una tarde salió, vio el sol y le dijo a la amiga que la acompañaba: «Caray, mira el atardecer que le hizo a la niña». No se daba cuenta de la cantidad de poesía que le metió a esa frase. ¡Qué bello atardecer!

¿Escribir es realmente ser otro?

Entiendo que se diga, o que se piense, porque yo creo en la inspiración. No en la forma en que lo decían los románticos, que era como una especie de soplo divino. Tal vez sería un poco más materialista en el sentido de que uno tiene un tema y empieza a atizarlo, y llega un momento en que hay tal identificación entre uno y el tema, que es casi un milagro que estalla y empieza uno a flotar y a escribir como si alguien le estuviera soplando por dentro. Ese dominio de la narración a veces no se logra, y lo mejor es no escribir a la fuerza. Pero a ese punto se llega, y ése es el verdadero momento de felicidad… Es un orgasmo, que es lo que uno busca todos los días cuando se sienta a trabajar. Llegado a ese punto, entonces, claro, uno se siente otro, pero no es otro, es uno mismo.

Desde sus primeras obras usted ha insistido en la urgencia de reescribir la historia. ¿Piensa hoy que la historia humana tenga algún sentido que no sea literario?

En el caso concreto de Colombia, yo traigo el tema de que hay que reescribir y reinterpretar la historia. Nosotros no sabemos en qué país vivimos. Nosotros vivimos en un país que nos definieron probablemente a fines del siglo pasado o principios de éste, –los letrados; nos enseñaron que Colombia era de un modo, nos acostumbramos a creer que así mismo era, y de pronto nos damos cuenta que estamos viviendo en un país -tratando de gobernarlo, de arreglarlo o de acabarlo– sin saber qué país es.

Hay que reescribir la historia. Ustedes se dan cuenta que lo que enseñan en las escuelas no es la historia del país sino la historia de las administraciones. Y si queremos encontrarla, probablemente la verdadera historia ha ido quedando a pedazos en la literatura. Los mismos costumbristas, normalmente tenidos por menores, dejaron una imagen de la vida de su tiempo que no está en la historia. Cordovez Moure dice más del Santafé de su época que todos los historiadores juntos. Y yo, sin darme cuenta, he caído en la trampa de tratar de interpretar lo que yo creo es la historia a través de la literatura; y ése, en cierto modo, es el valor de Cien años de soledad: es una metáfora de la historia de este país, para no tener que meterla en los moldes de la cronología y los sistemas de pensamiento. Se identifica más este país en una obra de ésas que en un trabajo de historia académica. La trampa consiste en esto: después me meto en El amor en los tiempos del cólera, que está ubicada en una Cartagena entre finales del siglo pasado y principios de éste. Luego me pregunto: ¿qué habrá más atrás?, y acabo de escribir una novela, Del amor y otros demonios, que sucede en el siglo XVIII, con una ventaja sobre los historiadores: que hay elementos que no son del siglo XVIII sino del siglo XVII, sin especificarlo. Si yo digo que este es el siglo XVIII, inmediatamente aparecen los académicos diciendo: éste no es el siglo XVIII sino el XVII. No, yo no digo qué siglo es; trato de presentar un mundo del pasado que yo, por razones de pura carpintería, he decidido que es 1750, por ejemplo, para poder tener un punto de referencia.

El oficio de inventar la vida

En Del amor y otros demonios usted basó su investigación en la exploración léxica del momento histórico, ¿Cómo concilió esta exigencia con las expectativas del lector moderno?

El único límite que tuve fue el lenguaje, porque a mí me habría gustado que la historia ocurriera en el siglo XVII, pero en ese siglo el idioma que se hablaba aquí todavía era demasiado español, sobre todo en las formas de trato: el vos, el vosotros; y me encontraba que mis personajes empezaban a hablar de ese modo y yo no creía en ellos, los veía como de cartón-piedra o de plástico, y así no me servían… Entonces empecé a hacer una investigación del lenguaje a ver cuándo cambiaban esas formas de trato. Comenzaban a cambiar ya a mediados del siglo XVIII. Los diálogos los he escrito como hoy, con un cierto tono del siglo XVIII, pero sin usar las formas del trato de esa época. Hablando de anacronismos, sólo he tenido cuidado de no usar palabras que no existieran en ese momento. Es el problema de la edad de las palabras. Digo «problema» por facilidad, porque en realidad no es un problema sino un gusto, un placer. Es una parte del trabajo empezar a descubrir eso. A última hora se me iba la palabra «inmunizar», que no existía. Tengo la impresión de que muchos escritores y mucha gente que comienza a escribir no son conscientes del trabajo que implica hacerlo seriamente. A mí me ha tomado por lo menos un año buscar todos los datos y la información para mi último libro. Tengo un obispo que de pronto dice, «Mujeres, las había a manta». «A manta» significa exactamente la cosecha que se deja tirada en grandes cantidades. Alguien me dijo que esa forma de hablar, que ese giro era ya del siglo XIX. Iba a dejarlo así, pero me fui a buscar la edad de la palabra. No sólo sí existía en el XVII, sino que se decía más todavía: «a manta de Dios». Pues claro: gané, y di un salto. Entonces, siempre hay que seguir esa preocupación, porque a lo mejor te mejora. Es un trabajo de orfebrería, complementado por el trabajo adicional de que no se note el esfuerzo que costó. No hay un mejor oficio que el de inventar la vida como a uno se le da la gana.

Su obra ha contribuido a formar un nuevo tipo de lector y de crítico en el mundo hispánico actual ¿Cuál es su balance de esta nueva crítica?

Me parece, realmente, que ellos ayudan a acentuar y a mejorar la comunicación entre el autor y el lector. Pero no hay que dejar que lo confundan a uno: porque ellos hacen una lectura intelectualista, y yo he logrado que me lean desde el más bajo nivel cultural y el mínimo alfabetismo. Yo lo he descubierto porque la gente me para y me habla. Toda esta preocupación porque una palabra sea del siglo XVIII, y no del XIX o del XVII, todo esto es por la conciencia moral que tiene uno de que su trabajo debe estar bien hecho, y no por el temor de que lo entiendan o no. Porque es claro que lo que está limpiamente escrito y contado para la gente es bien recibido: lo que la gente quiere es que le cuenten cosas de otra gente, identificarse con ellos en el sufrimiento y en la alegría. Es lo que he pretendido siempre, más allá de segundos significados. Los críticos son unos intelectuales que buscan relaciones estéticas y culturales que yo francamente no entiendo porque para mí es un misterio qué es lo que quieren.

¿No es el crítico un lector que responde?

El crítico es un lector que no cree que lo que se le dice es lo que se dice, sino que hay otra cosa que no está dicha. Y entonces trata de buscarla y hace que el relato sea lo que él cree que se dijo y no lo que se está diciendo. Esto puede parecer simplista, pero ésa es mi cultura, yo soy un autodidacta: a los autodidactas se nos va la vida tapando huecos, porque no tenemos una estructura cultural, mental, sistematizada. Pero estoy absolutamente convencido que es lo mejor para las artes.

¿Correspondió el despertar de su vocación literaria con el descubrimiento del erotismo en la pubertad?

Nunca he pensado en eso. Cuando descubrí el erotismo ya me sabía de memoria casi todo lo que valía la pena de los clásicos españoles. A los once, doce años, era un lector desaforado de poesía. Mucha de la poesía romántica colombiana, Julio Flórez, y sobre todo una gran cantidad de poetas populares que había y que ya nadie recuerda; porque en las casas se recitaba mucho: no había televisión, no había radio, y la música se transmitía de forma oral, igual que la poesía, pero menos. Vendían cancioneros, pero también vendían antologías en cuadernitos, y lo que leía dos, tres veces, me lo aprendía de memoria y todavía me lo sé. Después perdí esa facultad. No me acuerdo ya de lo que leí ayer… Pero ahora, recordando esa época, puedo decir que aprendí el erotismo después que la poesía.

El amor es el gran tema de su obra, ¿Es posible rescatarlo de la degradación a que lo somete el tiempo?

Yo no siento el amor en el tiempo. El amor no transcurre en esa dimensión.

William Burroughs sostiene que el amor es un engaño inventado por el sexo femenino, y que hombres y mujeres no se entenderán jamás porque sus intereses son opuestos. ¿Cree en esa fatalidad?

No, la dificultad para entenderse es que tienen sexos opuestos. Son sexos distintos; ¿puede imaginarse el inmenso misterio que significa ser de otro sexo? De todas maneras, ha habido puntos de contacto, y la prueba está en la explosión demográfica que nos está ahogando. Una de las cosas que más me interesa a mí es la mujer, porque claro, yo he creído saber cómo son los hombres, pero se me ha ido la vida tratando de averiguar cómo son las mujeres. Y lo más misterioso que puede resultar es un ser de otro sexo, de otro género. Uno cree conocer muchísimo a una mujer; un día abres una gavetita por equivocación, porque uno no sabe a qué se debe, pero las mujeres tienen unos estancos donde uno no penetra, y buscando algo te encuentras con unas tijeritas, con un cuadernito y con un mundo totalmente insondable, que a mí me enternece mucho.

Cuando usted escribía Cien años de soledad en México, dijo que en cierto modo sentía que estaba inventando la literatura, ¿Indica ello que el libro que creaba desbordaba su propio conocimiento literario en aquel momento?

Verdaderamente, el origen de Cien años de soledad es que yo sentía que ni los libros que leía, ni los libros que había escrito antes –que eran cinco– no se atrevían lo suficiente. Y me preguntaba: ¿Por qué a las Mil y una noches les creemos que las alfombras vuelan y que sale un genio de una botella, que fue para mí el descubrimiento más fantástico de la literatura; por qué esto se lo han creído, y a nosotros no nos creen si decimos que una estera vuela, ¿si una estera es una alfombra de yute? Entonces dije: «Yo me voy a atrever», y me atreví porque veía que en la realidad de mi infancia todas esas cosas parecían normales. Hubo un momento en que empezaron a parecerme inverosímiles, cuando ya tuve una cierta formación racional. Lo que logré con Cien años de soledad fue atreverme, y cuando uno se atreve entonces se le amplía el universo creativo en una forma extraordinaria. Fue lo que sucedió.

Usted ha dicho que El otoño del Patriarca es una cantaleta. ¿Existe una relación concreta entre Su discurso y la tradición oral?

En mi caso sí. Mis puntos de partida siempre son como ése. Es algo que me quedó, que me viene dando vueltas. Ojalá la literatura pudiera ser una forma de la tradición oral. Yo no creo que mi gusto por el vallenato sea simplemente casual. Ahora hay vallenato comercializado y lo que se quiera, pero la creación dentro de la tradición oral ha existido siempre. Los cuenteros antioqueños son una cosa maravillosa.

¿Cuál es su aporte a la literatura utópica?

Yo no propongo mundos posibles. Trato de contar mundos inclusive imposibles, deseables o necesarios. Pero, ¿proponerlos?

Cartagena de Indias, 7 de marzo de 1994

- MATEO CARDONA VALLEJO Escritor colombiano, profesor de la Universidad Javeriana y MIGUEL ANGEL FLOREZ Periodista colombiano.