10 Octubre 2019.

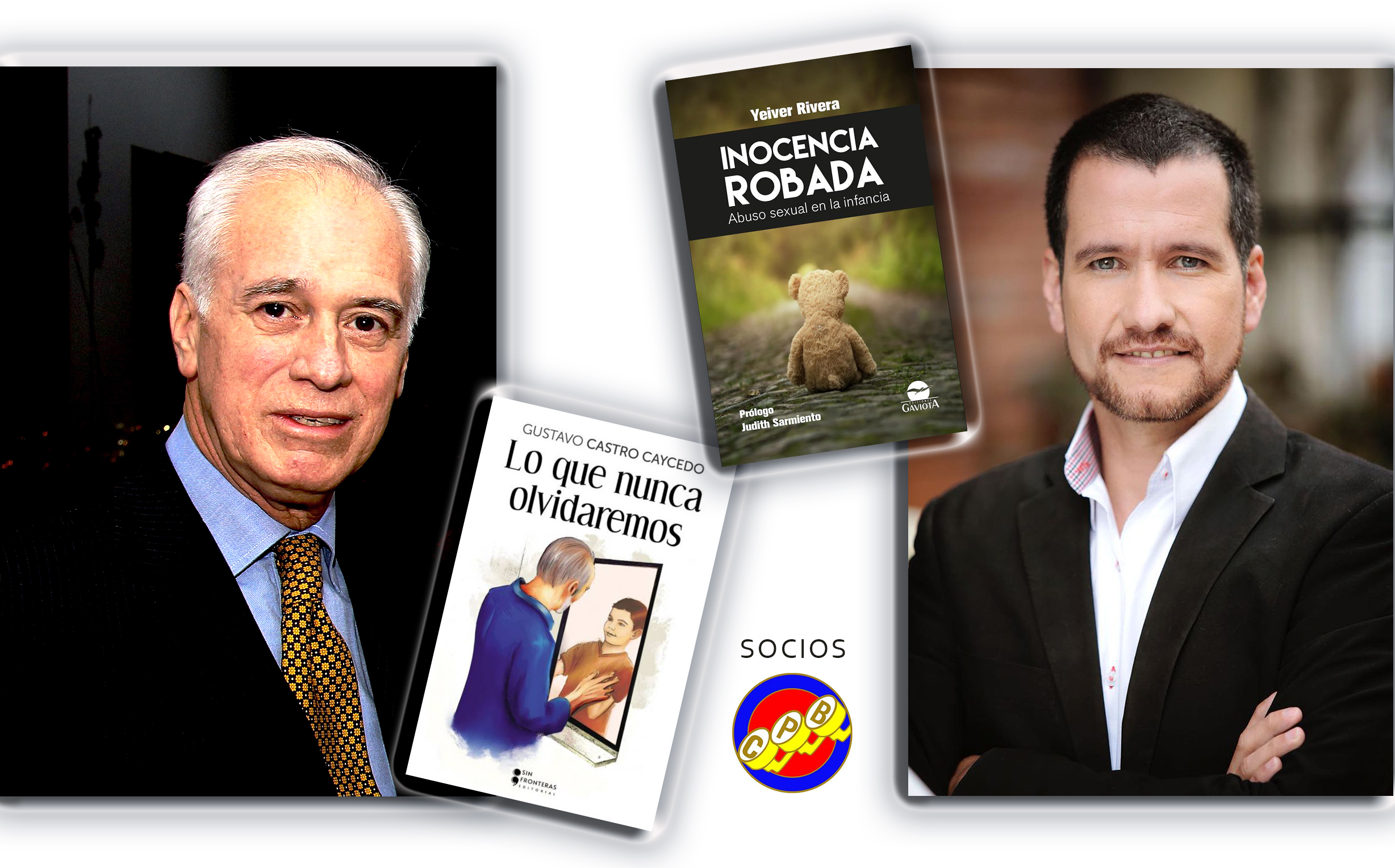

Foto:Marisol Garzón

Por: María Teresa Herrán.

Javier Darío – y todos los colombianos y latinoamericanos que tienen que ver con periodismo, religión y filosofía saben a quién me refiero- nunca aspiraba a un poder distinto del de la palabra.

Por la manera como políticos y personajes utilizan la palabra, hay sin embargo que aclarar: no es aquella palabra que se desdobla en espectáculo, la parlanchina, mañosa, torticera, insultante, grosera, inapropiada, recalcitrante.

Es la palabra en su sentido más puro, bien sea oral o escrita: la palabra que acierta al describir la realidad, el adjetivo preciso que define o consuela, el verbo que muestra en qué consiste la acción que se intenta mostrar, su esencia profunda y exacta. La palabra, de tanta precisión, que era inútil insistir en reemplazarla por otra sustituta, sin encontrarla. Javier Darío la encuentra sin buscarla en su sabiduría, desde la imagen, que lo convierte en un gran reportero audiovisual, pero también por su manera de ver esa realidad y traerla de vuelta para que transforme al que observa, o lee, o escucha. Sin mirar el diccionario etimológico como lo hago ahora, él se referiría al origen latino de la palabra reportero: re (hacia atrás) portare (llevar) y ero (oficio). Y esa palabra lo refleja en lo que todos admirábamos: su substancia periodística, pero también humana.

Por eso, partir de la realidad desde la observación, al meterse en ella con ecuanimidad y devolverla a los que no saben o han olvidado mirar, fue el gran acierto de Javier Darío. Mostrarla desde el camino que hay que seguir para llegar a la utopía, ese punto al que hay que encaminarse, aunque nunca se llegue a él.

Aún para quienes nos diferenciábamos en los enfoques, como fue mi caso en muchas ocasiones,

Javier Darío argumentaba con tanta claridad que a veces uno hubiera deseado seguir su mismo camino de la utopía. Otras dos características de su personalidad y sustento de su ética eran, desde luego, el respeto por el Otro y el enfoque religioso como algo propio y no transmisible sin el asentimiento de ese Otro. Javier Darío fue siempre comprensivo y prefería comprender más que juzgar. Por eso nuestras conversaciones fueron tan estimulantes y por eso deja una huella imborrable entre sus innumerables discípulos.

Su mesura, esa precisión en su lenguaje no eran fortuitas. Además de una personalidad reflexiva, ese don para transmitir y suscitar reflexiones tenía múltiples explicaciones. Un sentido discreto pero sonriente y acertado del humor; una calidez reservada que empezaba por prestarle atención a lo que decía su interlocutor para de allí conversar; una ética como estado de ánimo, expresión del Padre Pacho de Roux que siempre nos pareció la definición exacta de lo que debía ser la ética.

Javier Darío no solo daba la impresión de ser una buena persona, sino que lo era en toda la dimensión filosófica de su ser. Por lo mismo, inspiró respeto a quien lo conociera en cualquier circunstancia, escuchara sus conferencias, participara en sus talleres de la Fundación Nuevo Periodismo, o en la elaboración de su querida revista Vida Nueva, en la que lo religioso no le quitaba un ápice de rigor metodológico.

¿QUÉ ES SER UNA “BUENA” PERSONA”?

Desde mi óptica no religiosa, – o cartesiana como siempre calificaba mi tendencia a buscar razones y argumentos – Javier Darío se interesaba ante por todo el “Otro”, uno de sus temas preferidos, que tantas incomunicaciones y exclusiones produce. De manera intuitiva o profunda, para Javier Darío ese Otro era -y seguirá siendo en sus escritos- el ser humano al que hay que darle siempre la oportunidad de existir, de incluir, de entender.

Su bondad humana, no calculada, emanada de su propio ser, se explicaba de variadas maneras, además de saber siempre comportarse con El Otro. Una de ellas, su formación sacerdotal, que nunca renegó, tuvo una influencia laica en su existencia. Le sirvió, por ejemplo, para mantener la disciplina intelectual, o para entender el latín y el griego como lenguas madres, buscar por eso mismo en ellas el sentido originario de las palabras como un ejercicio cotidiano. En las conversaciones, fueran por carta, por teléfono o por almuerzos, siempre aparecía ese origen como punto de partida de nuestras reflexiones.

Pero además de remontarse al origen de las palabras, y de no tener ningún tema tabú, Javier sabía llegar al meollo de las incertidumbres, mas allá de la comunicación rutinaria y de las frases de cajón. Por eso, uno de los libros que más me hace definirlo es “La Niebla y la Brújula” , cuando declara haber descubierto,

«en los años dedicados al estudio y discusión sobre la ética con los colegas del continente…un panorama de neblinas como el que aparece en los relatos de London o de Conrad, cuando sus protagonistas se mueven en la inmensidad y la soledad de un mar en el que todo desaparece, envuelto entre los algodones de la neblina… los periodistas, como esos marinos, nos movemos la mayor parte del tiempo entre las neblinas de nuestras incertidumbres y dilemas éticos”.